|

≪“チャカレーラ塾”に至るまで≫

|

|

|

1989.10.14 「コスキン・エン・ハポン’89」 --コスキン市長を迎えて--

アルゼンチンの国民的音楽祭「コスキン祭」から、会長であるコスキン市長ミゲル・アンヘル・サンチェス氏が訪日されることになり、ミチオ・セガの勧めもあって、歓迎プログラムに参加しました。

このとき小林智詠は9歳で、ギターを弾き始めたばかり。40歳を目前にした私(takao)は、智詠が私の弾くギターを見よう見まねで弾き出したことに触発され、子供の頃から憧れていたバイオリンに独学で挑戦を始めたばかり……。それでも、洋子のアコーデオンと3人でガートを、「ロス・デル・セキヤ」、「アクアリオス」とともにサンバ、チャカレーラを演奏しました。舞台には「ダンサ・エレンシア」がすてきな踊りを繰り広げました。

少々無謀な挑戦でしたが、私たちフーマのアルゼンチンへの思い入れはわかっていただけたろうと思っています。

|

|

|

|

|

|

1989.12.3 「第10回アンデスのひびき」 加須市

「ダンサ・エレンシア」とご縁ができたことを幸いに、2ヵ月後の「アンデスのひびき」に出演をお願いしました。フーマに、"チャルチャレーロス命"の小林實氏を交え、「田舎楽団小林組」を名のって、アルゼンチンの各種のリズムを演奏しました。チャカレーラ、サンバ、ガートだけでなく、私の趣味で勝手にウェジャ、トリゥンフォなども加え、贅沢な舞台となりました。ダンサ・エレンシアの見事なマランボもありました。 |

|

|

|

|

|

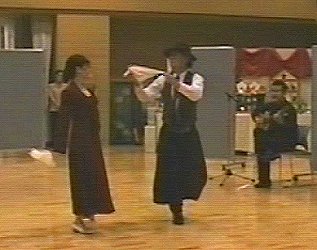

1998.11.23 「第21回アンデスのひびき」 加須市

日本アルゼンチン修好100年を祝して私たち夫婦でサンバとチャカレーラを踊っちゃおうか! ということになりました。気恥ずかしくもありましたが、息子の伴奏で踊れるのは大変うれしいものでした。久しぶりに小林實氏がボンボで加わってくれました。高い舞台の上で踊ったのは初めてです。 |

|

|

|

|

|

2001.12.21 「エパ・コン・フーマ」 水戸市

2001年12月、「フーマ」は「エパ」(長野太郎・塚田美紀夫妻)と共演する機会を得ました。お二人は素晴らしい舞踊家ですから、私も武者震い! ボンボ・レグエロに力が入りました。智詠はすでにギタリストとしてプロ活動を始めていましたので、フーマとして3人一緒で演奏するのは久しぶりでしたが、とても充実した舞台になったと思います。

このときは、チャカレーラ、ガート、サンバ等の北部のリズムだけでなく、タンゴ、バルスも踊りとともに演奏しました。(※その写真が1枚もないので、画像は別の機会のものです) |

|

|

|

|

|

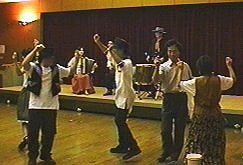

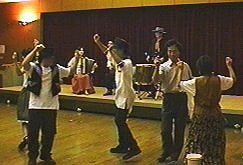

2001.8.24 「5分(誤分 !)で踊れるチャカレーラ」(埼玉にチャカレーラ、サンバのペーニャが出現 ?)桶川市

埼玉県桶川市の某所に、にわかに出現した「ペーニャ・フーマ」で、チャカレーラとサンバの踊りが繰り広げられました。これは数年間開催してきた、埼玉のフォルクローレ・グループ「アミーゴ・デル・ビエント」(桶川)、「コンティーゴ」(川口)、「フーマ」(杉戸)の音楽交流会の一場面です。でも本当に5分で踊れたのか!?

在日アルヘンティーノスのパーティでもない限り、日本でこんなにたくさんの人々がチャカレーラやサンバを踊る光景は、おそらく他ではお目にかかれないのではないか! と、私は自慢たらたら……。でも、もしほかにありましたら、興味津々です、ぜひお知り合いになりたいと思いますのでご連絡ください。

え? 「ダンサ・エレンシア」がいるじゃないかって? でも「ダンサ・エレンシア」は舞台の上で踊る方々じゃないですか、こちらはサンバもチャカレーラも踊ったことがない人まで、ほとんど強制的に躍らせてしまったペーニャなのですからね、エヘン。

下の写真はチャカレーラ・ドブレです。このときは「パンカリータス」(秩父)もいて大変盛況でした。もともと私の“押し付け企画”ですが、でもこうして踊りを味わっていただくと、舞曲系が多いフォルクローレの演奏にも何らかの良い反映があるかと思いまして。アルゼンチンのサンティアーゴ・デル・エステーロ気分でしか踊らない私に、「ボリビアのクエカはどう踊るんですか?」なんていう質問があって、どぎまぎしたりして……。 |

|

|

|

|

|

2002.8.25 「ペーニャ・フーマ」 桶川市

前年に「5分で踊れる…」と言っておきながら30分以上もかけてしまったことを反省し、今回は事前レクチャーの時間を十分に設定。踊りが男女のドラマだということと、基本のフォーメーションを覚えてもらうことだけに絞り、サパテオはフリー・スタイル、ハンカチの振り方も気分次第! 回る方向を間違えても関係なしで気持ち良く踊ることに専念していただきました。もちろんカラバハル一族のチャカレーラとサンバを中心に、5曲続けて気持ち良くボンボ・レグエロを叩きました。 |

|

|

|

|

|

2007.9.8 「アンデスのひびき」 加須市 / 2007.11.23 「智詠ギターライブ」 鹿沼市 |

|

|

|

|

|

2006年11月のチャカレーラ塾以降、かなりサンバを踊るようになりました(ただしわが家の中で……)。翌2007年のアンデスのひびきでは久しぶりに3人そろった「フーマ」でサンバを、鹿沼市のライブでは智詠のギターと早川純さんのバンドネオンで、チャカレーラ、ウエジャ、サンバを踊りました。

|

|

|

「フーマ」(とりわけ私)がアルゼンチンの踊りに固執するわけ

家族で演奏してきた「フーマ」は、息子の小林智詠が熱烈なカルカス少年であったため、彼が6歳から8歳までの3年間はほとんどボリビアのカルカスの作品を演奏していました。私と妻はアルゼンチン音楽が大変好きだったのですが、「チャカレーラを踊ろう」のページに書いたようないきさつで踊りに開眼、それ以来、「いつか踊れる楽団がやりたい!」と思うようになりました。さらに、踊りを理解したことでフォルクローレが数倍面白くなることを、音楽仲間たちにも味わって欲しいと考えました。

念願の「踊れる楽団」を実現できた機会は、上記のように非常に少なかったのですが、私としては満足しています。

なお、私自身が踊ったことについてですが、「クティとロベルト・カラバハル」の演奏でガートを(ダンサ・エレンシアの太田美加さんがお相手をしてくださいました。/1994年)、熱望していたフアン・カルロス・カラバハル氏との出会いの日に、「レフンテ」の演奏で、チャカレーラ・ドブレを夫婦で踊ったこと(2001年)は、生涯忘れることができません。(小林隆雄)

(追記) 「チャカレーラ塾とはなにか」というと……

2006年の夏、「新潟でチャカレーラ・フェスティバルをやろう!」と電話してきた瀬賀倫夫さんに、「その前に“塾”をやろう、ミチオがチャカレーラ塾の顧問になってくれ」「了解!」というような、話のはずみで始まったものでした。塾長は智詠、私が講師(実は黒幕)という少々冗談めいたスタートでしたが、新潟でのチャカレーラ・フェスティバル開催を目指して種まきを始めようという気持ちは本気でした。

それをついに実現できなかったことが心残りです。

ミチオはいなくなりましたが、チャカレーラをきっかけにアルゼンチン・フォルクローレの魅力をもっと広く深く知っていただきたい、という私の思いは、今も変わりません。

なお、このページを読まれてチャカレーラ塾とは教室やレッスンのようなものと思われる方もいらしたようでしたが、私の“愛好熱”に付き合ってチャカレーラを体感してくださる方々に「だれでも踊れるチャカレーラ」をお伝えする、不定期の、無料のイベントです。私の踊り自体はそれほどたいしたものではないのでご了承ください。本格的に踊りを学びたいとお考えの方には、教えてくださる方々を可能な範囲で紹介することはできると思います。

(追記) フーマ式?「だれでも踊れるチャカレーラ」

2008年暮れにミチオが夭折し、それから2ヶ月ほど経った寒い日でした。チャカレーラをたくさんの人に踊ってもらうにはどうしたらよいかと考えていました。1時間もかければだいたい踊れるようになるのは、それまでの“塾”開講の経験でわかっていましたが、もっと気軽に、短時間で、「チャカレーラって楽しいなあ、面白いなあ」と思ってもらえるような仕掛けはないものかと……。

そのとき、25年も前の岳温泉の盆踊りの記憶がよみがえりました。私のすぐそばでとても流麗に踊るおじいさん、感心して横目で観察させていただくと、流麗なのは上半身、足取りはユラリユラリと前後に揺れているだけで、しかしそれは本当に見事な踊りでした。これこそ「だれでも踊れる」ための第一歩ではないか!?

背筋を伸ばした上半身と伸ばした腕にイメージを集中し、足の運びとサパテオをフワフワと簡略化した踊りを何度も繰り返しました。これならいける! 急いで妻と息子を呼び、テスト・パターンを見てもらい、一緒に踊ってもらいました。二人ともこれは良いと言ってくれました。

そのとき突然部屋の明かりが! ……電球が唐突に切れたのです。三人は思わず顔を見合わせ、しばらく沈黙。

「……降りてきたのかも」「セガさん、来てるよ……」と。(冗談でなく、本当の話です)

2ヶ月後に開催した上記のフェスティバル以来、フーマの演奏のときなどにはほとんど「だれでも踊れるチャカレーラ」を仕掛けており、本当に短時間でかなりの方が楽しそうに(上半身中心に、かなりアバウトではありますが)踊ってくれるようになったのです。

|

|

フェスティバル終了後、私が考案したばかりの「気分だけで、要するに上半身をキメて、足さばきはあまり難しく考えないで表現するチャカレーラ」を踊りました。チャカレーラを踊ってみたいけれどサパテオやサランデオが難しいとお思いだった方も、チャカレーラなんて言葉を初めて聞いたという方も、短時間の練習でこんな風に踊ってくださいました。背筋を伸ばして、女らしく!

男らしく! 優雅に勇壮に!! 遠目に見たら皆さん立派なチャカレーラを踊っていると思います!

フェスティバル終了後、私が考案したばかりの「気分だけで、要するに上半身をキメて、足さばきはあまり難しく考えないで表現するチャカレーラ」を踊りました。チャカレーラを踊ってみたいけれどサパテオやサランデオが難しいとお思いだった方も、チャカレーラなんて言葉を初めて聞いたという方も、短時間の練習でこんな風に踊ってくださいました。背筋を伸ばして、女らしく!

男らしく! 優雅に勇壮に!! 遠目に見たら皆さん立派なチャカレーラを踊っていると思います!